Wer sich dem norddeutschen Humor von außen nähert, erkennt sofort seinen unverwüstlichen Realismus. Der Norddeutsche setzt alle, die allzu „überkandidelt“ sind, erst mal auf den Pott. Zu einem sehr heftigen Klein Erna-Witz, es ist der mit dem Ohlsdorfer Friedhof, der Urne und dem Glatteis, merkt der Humorforscher Herbert Schöffler in seiner „Kleinen Geographie des deutschen Witzes“ indigniert an: „Ich würde, wenn ich Hamburger wäre, nicht so viele solcher Geschichten erzählen. In all ihrer Härte und großen Plattheit, in ihrer grausamen Nüchternheit und Unfähigkeit zu seelischem Fluge („Das ist ja gerade der Witz!“) wirken sie auf den Nicht-Hamburger von Gemüt wie auf den gemütvolleren Hamburger letzten Endes deprimierend.“

Deprimierend, grausam-nüchtern? Trifft das etwa auch für die „typisch norddeutschen“ komödiantischen NDR Fernsehserien zu? Für „Neues aus Büttenwarder“, „Der Tatortreiniger“ und „Jennifer –Sehnsucht nach was Besseres“, die im Weihnachtsprogramm 2015 startet?

Vermessen wir also das Humorverständnis dieser Serien und forschen nach, ob sie nicht doch zum „seelischen Flug“ abheben und wie sich die zarte Seele mit dem Direkt-Unverblümten, mit dem ‚Bodenständigen‘ verbindet.

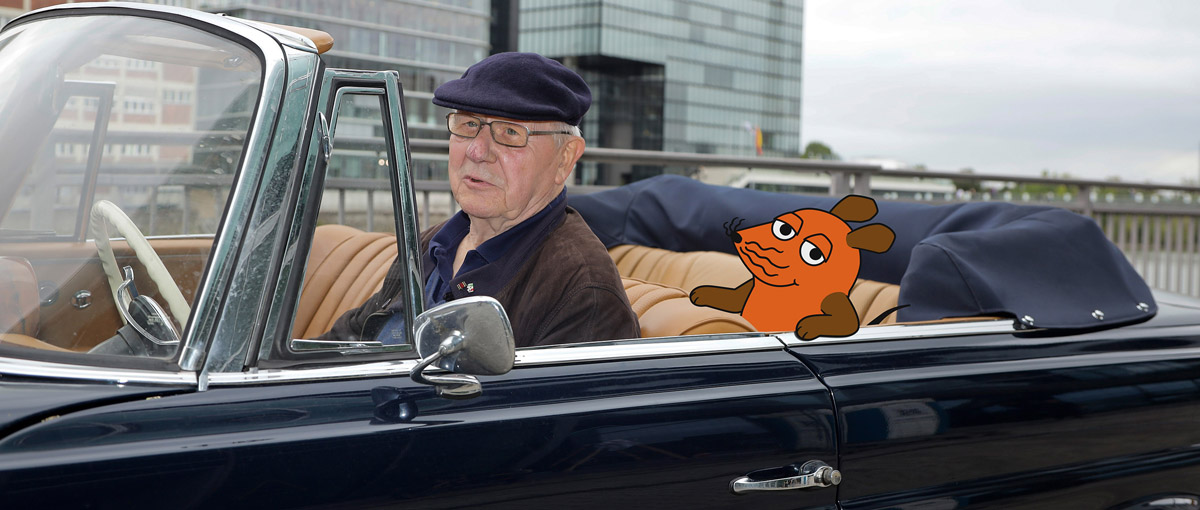

Neues aus Büttenwarder

Wenn man ein Dorf vor sich sieht, das in seiner Mitte noch einen alten Dorfkrug hat, wenn man in diesem Dorfkrug nur Männer sieht, keine Frauen, und wenn für die meisten Männer die Erotik (norddeutsch „Errodik“) ein wehmütig erinnertes, aber auch im Grunde nie richtig aufgeschlagenes Kapitel ihres Lebens ist, wenn der Weg vom Hof zum Krug und wieder vom Krug zurück zum Hof die Lebensachse ist – dann ist man in Büttenwarder.

Der landwirtschaftliche Ausrüstungsstand der Höfe ist ungefähr im Jahr 1958 stehen geblieben, was aber den Bauer Brakelmann (Jan Fedder) nicht daran hindert, fantastische Pläne zu schmieden, die zu großem Reichtum führen sollen. Ränkeschmied, Schmarotzer, mit der Gabe ausgestattet, seinen Kollegen Adsche in seine aberwitzigen Unternehmungen einzubinden, lautet Brakelmanns Motto:

„Man kann machen, was man will; Hauptsache, man findet jemanden, der dafür bezahlt.“

Adsche (Peter Heinrich Brix) ist dagegen künstlerischer veranlagt, er hängt in den Wolken, in seinen Erinnerungen, er kann von einer geradezu kindlichen Daseinsfreude ergriffen werden. „Geld ausgeben, das man nicht hat, macht ja auch am meisten Spaß, denn es fehlt nicht, wenn es weg ist.“

Tatsächlich haben wir es bei den beiden Helden dieser Serie mit kindlichen Charakteren zu tun. Manchmal könnte man fast glauben, der Schöpfer und Autor der Serie, Norbert Eberlein, hätte um sie herum eine magische Welt, ein Spielzeugland aufgebaut, in dem alles schnell zur Hand ist. Kindlich der unverrückbare Glaube an den Geldsegen am Ende des Regenbogens und den schnellen Erfolg; kindlich die Hartnäckigkeit, die jeden der beiden, wenn ihre Unternehmungen sie vorübergehend zu Konkurrenten machen, an dem Spielzeug, das sie gerade in der Hand haben, festhalten lässt. Die Seligkeit des Plänemachens, die die beiden Bauern regelmäßig ergreift, steht im scharfen Kontrast zu ihrer Realität. Von Büttenwarder aus erscheint nämlich schon der Nachbarort Klingsiehl unendlich fern. Büttenwarder kann man nicht verlassen, jeder Versuch schlägt fehl, es ist ihre Heimat, sie trägt die „Gebrauchsspuren von Ihresgleichen“- und wenn es nur die Striche am Bierdeckel sind, mit der Wirt Shorty die nie bezahlten Biere seiner Gäste markiert.

Die Komik von „Büttenwarder“ liegt in der Ungleichzeitigkeit, in der der stabile Dorfkern, der tief in der Vergangenheit lebt, die Moden und kommerziellen Hypes der anderen, der modernen Welt da draußen aufnimmt und in einer burlesken Handlung verdaut.

Natürlich führt keine der fantastischen Ideen zum Erfolg, dennoch sind die Helden in ihrem Scheitern nicht unglücklich. Nach der fieberhaften Phase des Abenteuers wachen sie wieder auf dem Feldweg auf und geben sich zufrieden mit dem, was sie haben, vor allem sich, ihre Freundschaft, ein Lütt und Lütt und das Gefühl der Unendlichkeit unter dem nicht ausmessbaren norddeutschen Wolkenhimmel.

Die Sprache der Serie ist eher langsam, ein mit Missingsch angereichertes Deutsch. Wenn man sich um gepflegte Hochsprache bemüht, kann man schon mal durch‘s Telefon fragen: „Ist bei Ihnen ein Greis entwichen?“, während man in vertrauter Runde von demselben Greis als von einem „alten Knackenpietz“ spricht. Das bayrische „Ich siech das so“ heißt im Norddeutschen: „Ich sach immer“.

Ein Zuschauer hat in einem Brief an den NDR sein Vergnügen so beschrieben:

Für ca. 30 Minuten vergessen wir die Hektik des Tagesgeschäftes und tauchen ein in die geistige Klarheit von sinnierend geprägten Dialogen, wenn das rote Mofa vor dem Dorfkrug umkippt und sich gedachter Nennwert schnell in „Lütt un Lütt“ verwandelt. Szenen, die zum Ende der Sendung doch auf eine liebevolle Gegenseitigkeit von „Wir brauchen dich, – Ihr braucht mich“ heranreifen.... Zufrieden wandert man den Feldweg hinunter wieder im Gespräch über Glück und wie gut, dass sich wieder mal nichts ändert.

Der Tatortreiniger

„Schotty ist eine typische Bjarne Mädel-Figur, grundehrlich und bodenständig“. So hat Stefan Niggemeier den Tatortreiniger charakterisiert. Ich würde Mädel einen norddeutschen Volksschauspieler der jüngeren Generation nennen, wenn dieses Wort nicht immer noch so kontaminiert wäre mit Missverständnissen. Schotty ein naiver Charakter? Besser ein Charakter, der staunen kann und der immer wieder in eine neue, für ihn auf den ersten Blick fremde Welt geworfen wird.

Da ist jemand im Hotel umgekommen, aber plötzlich steht der Tatortreiniger vor der Prostituierten, die der Ermordete ein paar Tage vor seinem Tod aufs Zimmer bestellt hatte. Da entsorgt er die letzten sterblichen Überreste einer ermordeten Ehefrau, und plötzlich steht ein seltsam entspannter Mörder hinter ihm, der an den Ort der Tat zurückgekehrt ist. In einer merkwürdigen Umkehrung wandelt sich die Empathie für das Opfer in eine Einfühlung in den Täter, der im Tatortreiniger die Sehnsucht nach Ausbruch und freierem Leben weckt.

Es werden also immer kleine, mit minimalem erzählerischem Aufwand hergestellte Zwickmühlen aufgebaut. Kaum ist Schotty am Tatort, ist er schon mitten im Schlamassel.

In der Folge „Nicht über mein Sofa“ kollidieren nicht nur zwei Figuren, sondern zwei norddeutsche Sprachstile miteinander: der vornehme Duktus von Alstertal-Elbvororten und der Handwerker-Slang Schottys . Ein Einbrecher ist in einer noblen Villa zu Tod gekommen. Die betagte, vornehme Hanseatin, die dem von ihr zuerst mit jovialer Überlegenheit behandelten Tatortreiniger die Tür öffnet, unterschätzt Schotty von Anfang an: „Nach Abitur sehen Sie nicht aus“. Das Gespräch zwischen beiden ist ein durch die jeweilige soziale Herkunft und den dazugehörigen Habitus bestimmtes Kräftemessen.

Drinnen stolpert Schotty gleich über das antike Tischlein, auf dem eine wertvolle Vase steht: „Die habe ich ersteigert“, sagt die Dame. „Bei Ebay?“ fragt Schotty. „Bei Sothebys!“

„Stolpern“, so zitiert Bjarne Mädel in Presseinterviews gelegentlich Charlie Chaplin, „ist die einzige Möglichkeit, der Welt einen Tritt zu verpassen.“

Immer wieder entstehen für Schotty Kipplagen, in denen seine Authentizität getestet wird. Tatortreiniger – ein ganz gewöhnlicher Beruf, zu dem man Expertise braucht wie zum Gemüseverkauf oder als Standesbeamter. Aber hier kommt man in eine Situation an der Grenze von Leben und Tod, hier ist man mit Grauen und Abgründen konfrontiert, die man durch Banalisierung, maue Kalauer, Business as usual in Schach zu halten versucht. Und so entstehen existenzielle Momente, in denen unser Held sich selbst befragen, in ein Selbstgespräch mit den eigenen Lebenswünschen eintreten muss.